Quand l’université écoute ses murs – et ceux qui y vivent

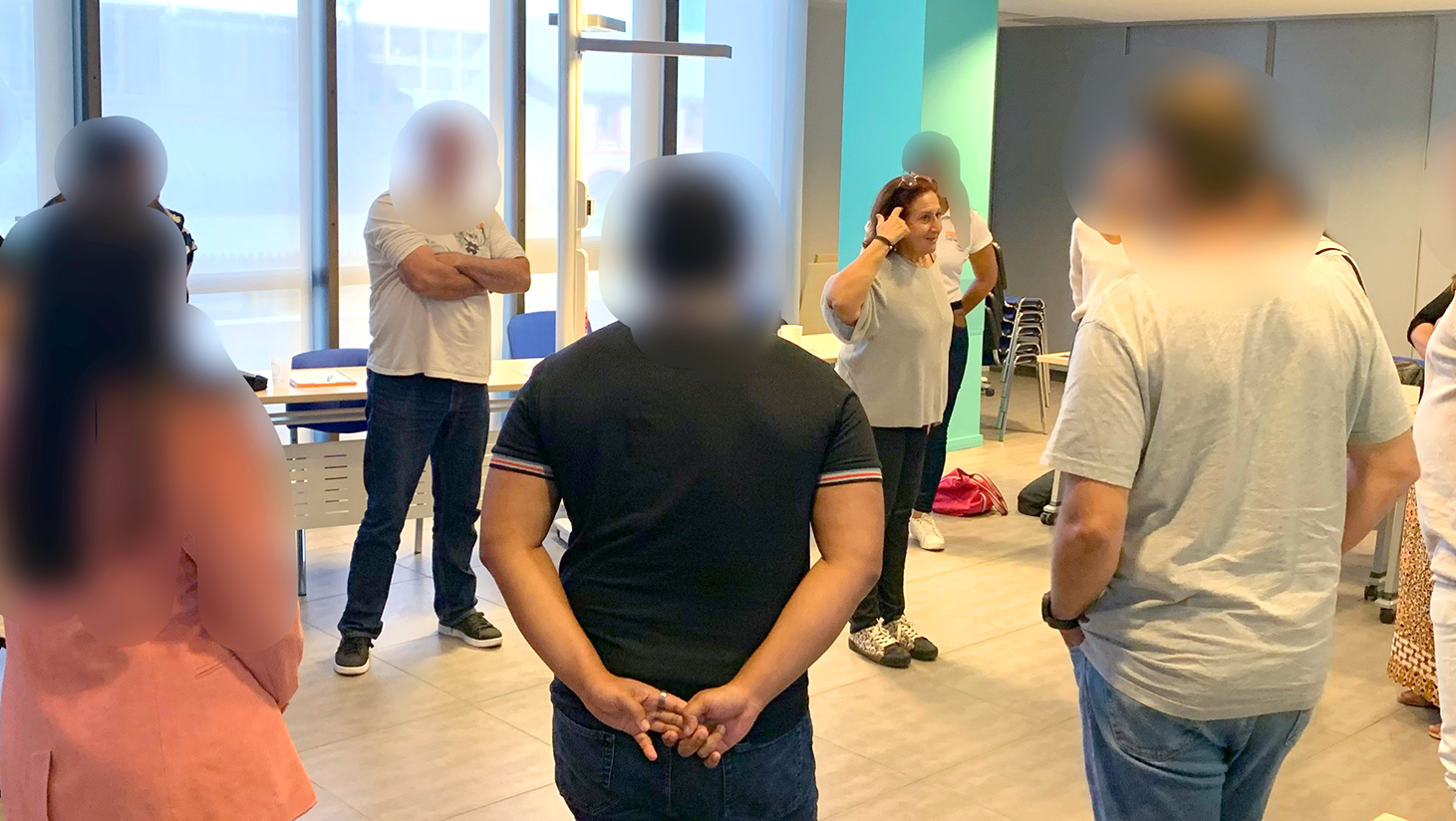

Ils sont venus d’Australie, du sud de la Nouvelle-Galles, les yeux pleins de curiosité, le français encore hésitant. Treize étudiants en immersion, logés dans une résidence universitaire de Nouméa, ont été invités à partager bien plus que leur avis : leur ressenti. Leur quotidien. Leur imaginaire d’un « lieu d’accueil » en terre calédonienne.

Pas de questionnaire standardisé, pas de grille de notation. À la place : des collages, des récits sensibles, des cartes mentales. Car ici, dans cette mission d’Assistance à Maîtrise d’Usage (AMU), on ne demande pas seulement : « De quoi avez-vous besoin ? », mais surtout : « Comment vous sentez-vous ici, vraiment ? »

L’AMU, c’est cette approche innovante et profondément humaine qui précède tout projet de réhabilitation architecturale. Avant les plans, on écoute les usages. Avant de construire, on comprend comment on habite. On part du vécu pour imaginer le futur.

À l’Université de la Nouvelle-Calédonie, cette démarche a pris tout son sens. Les résidences internationales, accueillant chercheurs et étudiants du monde entier, sont devenues le terrain d’une observation fine. Là, un espace commun trop aseptisé. Ici, un jardin aimé mais envahi de moustiques. Ailleurs, une chambre fonctionnelle mais sans âme. Et surtout, un constat partagé : l’absence de signes culturels. Où est passée la Nouvelle-Calédonie dans cet espace censé l’incarner ?

C’est là que l’anthropologie entre en scène.

Dans ce projet, elle ne joue pas les figurantes. Elle est le fil conducteur. L’œil attentif qui capte les symboles manquants, l’écoute patiente qui décèle l’envie d’hospitalité, le regard situé qui comprend que vivre quelque part, ce n’est pas seulement y dormir, mais s’y reconnaître. Dans les couleurs, les objets, les ambiances. Dans les récits.

Grâce à cette lecture sensible, les propositions émergent avec cohérence : réchauffer les ambiances, intégrer des matériaux naturels, afficher les langues locales, concevoir des espaces « ni trop publics ni trop privés », propices aux rencontres spontanées. Offrir, en somme, un lieu habité. Un lieu qui dit : « Bienvenue chez nous. »

Cette AMU dépasse le cadre d’un simple projet architectural. Elle devient une expérimentation pédagogique, interculturelle, un manifeste pour une université ouverte, hospitalière, enracinée. Elle prouve que les lieux peuvent parler — à condition d’apprendre à les écouter.

Et que l’anthropologie, loin d’être une science du passé, est peut-être ce qu’il nous faut pour mieux construire l’avenir.